知っておきたい介護の知識

高齢者の転倒の危険性とは?原因を把握して寝たきりになるのを防ごう

人間は加齢とともに、筋力の低下や、歩行障害、視力の衰えなどさまざま要因が重なり、バランスを保ちにくくなっていきます。高齢者になるとこれらの要因に加えて、病気や服薬によって転倒するリスクがさらに高まり、思わぬ場所で事故が発生することもあります。高齢者やその家族にとって、転倒は寝たきりにつながる重大な事故になりかねず、その危険性を前もって知って、対策をしておくことが大切です。今回は高齢者の転倒リスクと予防法についてご紹介します。

詳しくはこちら

高齢者虐待を防止するには?介護現場の実態と今後の解決策

高齢化が進み、被介護者の人数が増えるとともに、高齢者虐待の問題が深刻化しています。しかも自宅や施設、病院など、場所を問わず、さまざまな現場で起きているのが特徴です。

では、実際に高齢者虐待の件数はどれくらいあるのでしょうか。そもそも、なぜ虐待が起こるのでしょうか。今回は、高齢者の介護に携わっている人たちに向けて、高齢者虐待の実態と解決策をご紹介します。

大切な家族を虐待から守るため、ぜひ最後までお読みください。

詳しくはこちら

ロコモティブシンドロームとは?運動習慣で健康寿命を伸ばす!

「ロコモティブシンドローム」という言葉は、日本人の健康寿命を伸ばす取り組みを促すために、「日本整形外科学会」が2007(平成19)年に提唱したものです。

高齢化が進むにつれ、体の自由が十分にきかない状態で社会生活をおくる高齢者の数が増えています。加齢による衰えは仕方のないことですが、完全に寝たきり状態になる前に、できる対策は取りたいものですよね。今回は、高齢の親を持つ人だけでなく、自分の老後が心配という人に向けて、ロコモティブシンドロームの症状や原因、予防法をご紹介します。

詳しくはこちら

介護で腰痛になるのを防ぐ!原因・対策・手軽にできるエクササイズ

被介護者のいる家庭で、介護者の悩みになりやすいのが「腰痛」です。介護の現場では、介護者の腰に負担のかかる動作が数多くあります。腰痛の痛みを感じながら介護を行うことは、介護者にとって大きなストレスになります。

今回は、介護と腰痛の関係をはじめ、腰痛を防ぐ工夫、エクササイズなど、介護が原因で起こる腰痛への対処法をご紹介します。

詳しくはこちら

呼吸リハビリテーションの目的と効果|正しい呼吸法でQOL向上を

息を吸ったり吐いたりする呼吸は、人間が生きる上で欠かせない重要な動作です。呼吸は普段、無意識に行っていますが、体が弱った高齢者の中には十分に呼吸できず、息苦しさを感じている人もいます。

呼吸の際に使う筋肉などをトレーニングし、呼吸をスムーズにすることを「呼吸リハビリテーション」といいます。呼吸器疾患による息苦しさを改善し、いきいきと充実した生活を送れるようにするのが目的です。

今回は、これから介護を始める人や、現在介護に携わっている人に向けて、呼吸リハビリテーションの効果や正しい方法をご紹介します。

詳しくはこちら

老人性うつってどんな病気?症状・原因・対策・認知症との違い

少子高齢化が進む日本では、高齢者特有の病気が増えつつあります。「老人性うつ」もその一つです。うつ病は、子どもから高齢者までどの年代でも発症する可能性がある病気ですが、高齢者のうつ病は認知症と間違われるケースが多いため、周囲の人がなかなか気付けず、知らないうちに症状が進行してしまうことがあります。そのため、周りの家族が正しい知識を持ち、早い段階で適切な対応を取ることが求められます。今回は、「最近、同居している親の元気がない」「介護している相手の様子がいつもと違う」と感じている人に向けて、老人性うつの症状と原因、認知症との違い、正しい対処法をご紹介します。

詳しくはこちら

「介護うつ」ってどんな病気?うまく付き合う方法は?

「介護うつ」という言葉を聞いたことはありますか?介護を行う側は、肉体的な労力を使うだけでなく、精神面での緊張も強いられます。特に家族が在宅で介護するケースでは、介護者の身心の負担が大きくなり、疲れが蓄積してうつ病になることがあります。これが、介護うつです。

今回は、現在介護をしている人、これから身内の介護を始める人のために、介護うつの原因と対策についてご紹介します

詳しくはこちら

「薬手帳」持参で医療費が安くなる!正しい使い方と便利なアプリ

調剤薬局で「お薬手帳はお持ちですか?」と聞かれたり、薬手帳を作るようにすすめられたりした経験はないでしょうか。

薬手帳は処方してもらった薬の情報を記録していくものですが、使い方はそれだけに限りません。

健康管理に使えたり、災害時に薬の正しい情報を伝えられたりするなど、介護を受ける人・介護している人の両方に役立つさまざまなメリットがあります。

そこで今回は、薬手帳を持っているメリットと活用方法、医療費との関係や便利なアプリについてご紹介します。

詳しくはこちら

寝たきり高齢者の介護の仕方と、介護者の負担を軽減させるポイント

寝たきりになった高齢者は、自分の意思で身体を動かすことが困難です。そのため、寝たきりの高齢者の生活をサポートする介護者の存在がとても重要です。

老人ホームなどの施設に入ることなく、在宅で介護する場合、寝たきりの人をどのように介護すれば良いのでしょうか?今回は寝たきりの人の介護の仕方についてご紹介します。

詳しくはこちら

ターミナルケアとは?本人が望む最期を迎えるために家族ができること

ターミナルケアとは、死を目前にした人のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を目指すケアのことです。治療を目的とせず、「残された時間を充実したものにしよう」という考え方が、1960年代にイギリスのホスピス(がんなどの末期患者向けの医療施設)から欧米に広がりました。日本では1980年代以降、緩和ケアの発展を通して、少しずつターミナルケアが重要視されるようになっています。死を前にした家族に対して一体何をしてあげられるのか。この記事では、ターミナルケアについてご紹介します。

詳しくはこちら

認知症の種類と症状は?対応時のポイントと介護疲れしない工夫

ある日、家族に認知症状があるとわかったら?認知症は本人にも家族にも切実な問題です。認知症という病気を正しく理解し、誤解や偏見なく対応することが求められます。

また、認知症の症状や原因を知ることで、予防への取り組みやもの忘れ外来への通院といった、初期段階の対応の改善に生かすことができます。

認知症の高齢者を家族介護することは容易ではありません。どうすればいいのでしょうか。今回は認知症の人への正しい対応方法をご紹介します。

詳しくはこちら

親の介護で兄弟姉妹間に起こりがちなトラブルの例と対策

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

介護がつらいと感じるケースは?介護者が注意すべき点と対処法

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

高齢者向けシェアハウスとは?注目される背景とメリット・デメリット

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

要介護3と4の違いは?認定時の目安と介護保険の支給限度額

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

介護拒否に上手に対応するには?主な原因と取るべき対処法

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

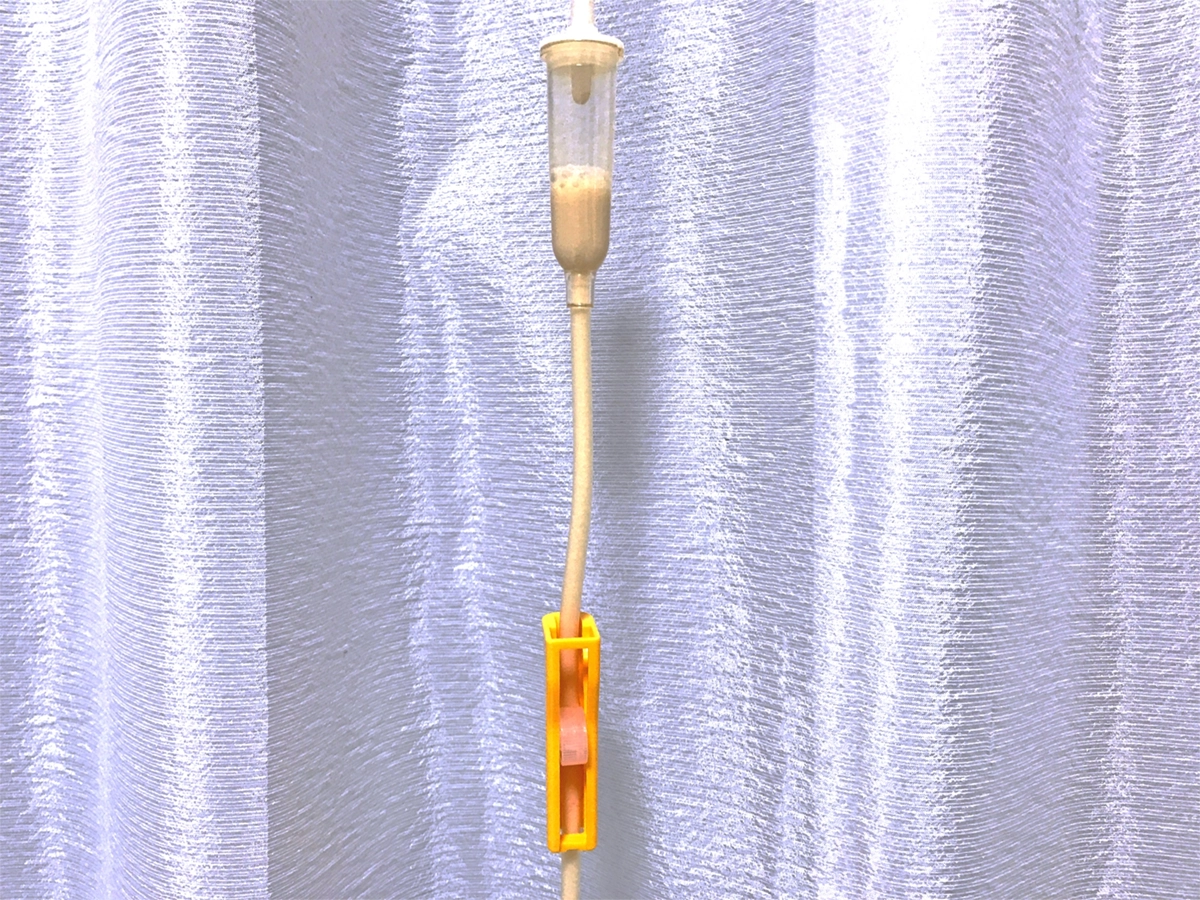

胃ろうの人を介護するときのポイントと胃ろうのメリット・デメリット

「胃ろう」とは、身体機能の低下などにより口から食事をすることが困難になった人が、胃から直接栄養を摂取するための医療措置のことです。食べることは人間が生きていく上で大切な行為であり、おいしい食事は人生の質を高めてくれます。それだけに、できる限り自分の力で食事を続けたいと考える人が多いでしょう。

しかし、胃ろうには肺炎などのリスクを回避し、患者本人と介護者の両方にかかる負担を減らせるというメリットがあることも確かです。

今回は、高齢者の介護に携わっている人のために、胃ろうの基礎知識や、胃ろうの人を介護する方法をご紹介します。

詳しくはこちら

在宅介護の大変さを感じる場面は?負担軽減のための3つの方法

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

高齢者に食事拒否されたときの対処法|食が進むような工夫の仕方は?

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら

夫婦で一緒に住める老人ホームの種類と入居する際の注意点

有料老人ホームをお探しなら、安心介護のイリーゼ。入居金0円プランや30,000円減額制度、ショートステイやデイサービス等、充実した介護サービスをご提供いたします。食事・レクリエーション・医療連携体制も万全です。

詳しくはこちら